Chiffres extrapolés de données VNF pour l'an 2000

PLAIDOYER POUR LA MOSELLE, PREMIERE VOIE D'EAU FRANCAISE

L'importance des voies navigables françaises dans le marché du transport est occultée par plusieurs phénomènes, que les lecteurs de cette Revue connaissent bien, notamment le fait que le réseau fluvial ne couvre que le tiers du territoire (voir notamment NPI, 15 février 2000, p.82). Ramené aux zones où une concurrence entre les trois modes est possible, les chiffres de part modale seraient déjà beaucoup plus probants.

Il en est un autre, rarement évalué, qui concerne les longueurs respectives de trajet à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. VNF, depuis peu, a commencé à combler cette lacune, et cette Revue s'en était fait l'écho en son temps (NPI, 30 mars 1999, p.157). Grâce à ces travaux, on peut enfin se rendre compte du poids de ces parcours à l'étranger. Dans une récente analyse, VNF indique ainsi que "la production réelle de transport généré par la France … correspond environ à 3 fois celle présentée couramment, soit pour l'année 2000 plus de 20 milliards de t.km."

Cette excellente analyse n'est nulle part plus nécessaire que sur la Moselle. La géographie nous enseigne en effet que la Moselle internationale en France ne fait que 55km, ce qui pourrait apparaître comme un moignon de rivière. Cela serait cependant passer pour pertes et profits l'ensemble du Bassin Rhénan auquel elle donne accès.

Le commerce extérieur passant par la Moselle parcourt bien en moyenne une cinquantaine de kilomètres en France, mais il en fait plus de 600 à l'étranger! La Moselle, que d'aucuns méprisent parce qu'elle ne produit que 0,6 milliard de t.km dans les statistiques françaises, génère ainsi à l'étranger environ 6 milliards de t.km, soit en réalité plus de t.km que tout le trafic français hors Rhin et Moselle. C'est une belle confirmation de la valeur de cet investissement, et de la pertinence de son amélioration.

Chiffres extrapolés de données VNF pour l'an 2000

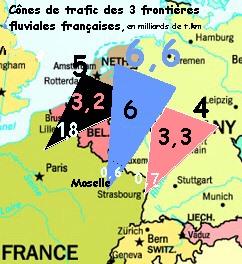

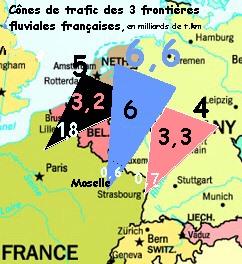

LA NOTION DE "CÔNE DE TRAFIC"

On peut comparer ce phénomène à un iceberg, ou à un cône, dont seule la pointe serait en France et la base à l'étranger. Le "Cône de trafic" de la Moselle, c'est quelques 6,5 milliards de t.km.

Par déduction, le cône de trafic des frontières Nord de la France c'est environ 5 milliards, dont plus de 3 milliards à l'étranger, et le Rhin, c'est 4 milliards, dont plus de 3,3 milliards de t.km à l'étranger.

Ceci révèle que la Moselle est de loin la plus grande voie d'eau française, puisque la Seine, bassin fermé, n'enregistre que 2,5 milliards de t.km. Quel bouleversement dans les idées reçues!

IL FAUT TENIR COMPTE DU TRANSIT RHENAN

Il existe un phénomène encore plus accentué à nos portes, avec la Suisse. D'après Eurostat, la Suisse n'enregistrait sur ses voies d'eau que … 50 millions de t.km en 1993, alors que son "cône de trafic" atteignait 6 milliards. Nos amis suisses ne s'y sont jamais trompé, et ils connaissent bien l'importance du Rhin pour leur économie.

A cette occasion, on doit rappeler l'anomalie que constitue l'oubli du transit rhénan dans les statistiques transmises aux organisations internationales par la France. On voit ainsi disparaître des statistiques Eurostat près de 2 milliards de t.km, que personne d'autre ne déclare. Quel dommage! Quand on sait combien il faut se battre sur le terrain pour convaincre des chargeurs d'apporter à la voie d'eau ne serait-ce qu'une fraction de ce chiffre, on est stupéfait de ce manque d'exhaustivité des statistiques. Et qu'on ne prétende pas qu'il s'agit de trafic n'ayant rien à voir avec le territoire français. En effet, les flux échangés par route ou fer entre Bâle et le Benelux transitent par les réseaux français de ces modes, dont ils alimentent les statistiques, et de tels flux représentent plus de la moitié du transit rhénan. Quant aux trafics entre Bâle et l'Allemagne par voie d'eau, en quoi se différencient-ils des trafics ferroviaires entre le Tunnel sous la Manche et le Benelux? Je ne sache pas que ces trafics de transit ferroviaires soient retirés des statistiques.

Il y a donc un manque d'équité entre les modes à ne pas retenir le transit rhénan dans les statistiques françaises, surtout pour celles transmises aux organismes multinationaux (CEMT, EUROSTAT). C'est à la fois une minoration de la place de la France dans l'Europe, et une minoration du mode fluvial dans l'ensemble européen. Il y a urgence à y remédier, car on commence depuis 1999 à avoir des indications sur le transit routier, et une nouvelle méthodologie pour évaluer la concurrence modale va être possible. Il vaudrait mieux pour le mode fluvial qu'elle soit aussi proche de la vérité que possible.